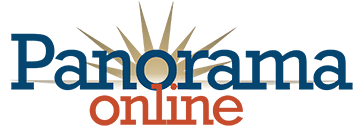

Día de lo muertos, una celebración milenaria, mezcla de fe y tradición mesoamericana

El estado de Michoacán es famoso por sus celebraciones de Muertos. Cada año durante los días 1 y 2 de noviembre, los cementerios se convierten en pura fiesta, se visten de gala y la “calavera” o muerte es la invitada de honor.

Especial de Cultura Día de los Muertos. Noviembre 2013. Por Maria Teresa Bonilla

“A lo sonoro llega la muerte

como un zapato sin pie, como un traje sin hombre,

llega a golpear con un anillo sin piedra y sin dedo,

llega a gritar sin boca, sin lengua, sin garganta”. “Solo a la muerte”, de Pablo Neruda

Desde que el ser humano comenzó a poblar el mundo su fascinación por el viaje que viene después de la vida lo ha llevado a imaginar un lugar mas allá de este y en la gran mayoría de las culturas y religiones siempre se persigue la conexión de la vida con el destino final que es la muerte.

Para muchos un tema tenebroso del que no desean hablar, para otros el secreto de postergar esa inevitable separación de los seres queridos que se adelantan es a través de celebraciones recordando a la persona a través de objetos materiales, las historias de lo que fue su vida, sus éxitos y como dice el dicho “Nunca hay muerto malo”, lo que quizá se deba a que valoramos a las personas cuando estas ya no están.

Fueron los pobladores del antiguo Egipto los que llevaron a su esplendor el culto a los muertos, creando una conexión religiosa entre la vida terrenal y la posterior. Ellos creían que las almas sobrevivían eternamente al cuerpo , intentaban retener el espíritu cerca de si mismos, por ello, en las tumbas de los faraones, guerreros y otros que seguían en su abolengo social, depositaban todo cuanto pudiera ser agradable a su espíritu o relacionado a lo que fue la vida del difunto.

México por su parte es un país con un amplia tradición que celebra este día de manera especial, y cuyo Día de Muertos, declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2003, se prolonga durante dos jornadas, el 1 de noviembre se dedica a las almas de los niños y el 2 de noviembre a las de los adultos. Posteriormente, en la madrugada de ese último día, los mexicanos velarán a sus muertos en los cementerios.

Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles, pero se fusionan con la tradición medieval católica.

Originarios de la región centro sureste de México y la zona norte de Centroamérica, los pueblos mesoamericanos se caracterizan por tener formas “muy elaboradas de espiritualidad”, vinculadas a la cosecha y vertebradas en torno a un ciclo de cuatro celebraciones que culmina con la “fiesta de la cosecha” o “fiesta de los muertos”.

Los altares, caracterizados en la mayoría de los casos por sus vistosos colores, se completan con incienso de copal, así como con bebidas dulces a base de maíz fermentado, chocolate, platos típicos como tamales o dulce de calabaza, y se acostumbra a colocar los nombres de los difuntos con sus respectivas fotografías.

Los muertos juegan un papel muy importante en todo el ciclo agrícola, se les solicita apoyo en los momentos críticos, en las lluvias, para el cultivo del maíz . Ellos son los intermediarios con los dioses de la lluvia.

Las festividades eran presididas por la diosa “Mictecacíhuatl”, conocida como la “Dama de la Muerte” (actualmente relacionada con “la Catrina”, personaje del pintor José Guadalupe Posada) y esposa de Mictlantecuhtli, señor de la tierra de los muertos.

Con la llegada de los españoles, la tradición de la cosecha se fusionó con las costumbres medievales católicas, y aparecieron modificaciones en la elaboración de las ofrendas y los altares, los mismos que actualmente albergan los restos de esta fusión cultural.

Las ofrendas son grandes expresiones artísticas, simbólicas, que tienen un orden en la manera en la que se representan y es ahí donde aparece esa tradición y esa conjunción de culturas.

El legado hispánico o católico se ve, por ejemplo, en el pan de muerto, elaborado con harina de trigo, huevo, azúcar y anís; en las frutas o flores colocadas en los altares que no son originarias de la región, y en la utilización de velas o términos cristianos como “ánimas” para referirse a los difuntos que regresan.

Los orígenes mesoamericanos, por su parte, aparecen en la composición de los altares, que reproducen la “cosmovisión” propia de estas culturas, de manera que está representado el inframundo, donde se colocan los incensarios; el punto medio, donde están las ofrendas; y el nivel superior, con imágenes y fotografías.

Hoy en día el legado prehispánico de los pueblos mesoamericanos y la tradición católica confluyen en México en el Día de Muertos.

Las familias reservan rincones de la casa para recordar a quienes pasaron a mejor vida. Sobre una mesa o espacio cubierto con tela se coloca la foto del difunto, varias de sus pertenencias, sus bebidas y comidas preferidas.

No pueden faltar el pan de muerto, las veladoras de cera, las calaveritas de azúcar, la fruta, los lazos picados, las flores naranjas de “cempasúchil” y el copal (incienso).

Aquí lo que aparece es una celebración de la vida, al conjuntarse con los muertos hay un gozo, es el cierre de un ciclo que se vive con mucha alegría en vez de tristeza.

Durante esta celebración, además de acudir a los panteones, los niños suelen salir a la calle a cantar alabanzas y a pedir ofrendas en representación de los muertos, con un chilacayote (fruto de forma parecida a la calabaza) con una vela dentro.

Este elemento puede hacer confundir el Día de Muertos con Halloween, una festividad de tradición nórdica que se ha introducido en la cultura mexicana gracias a la influencia de la televisión, la publicidad y el comercio.

Michoacán celebra el día de Muertos de manera especial

El estado de Michoacán es famoso por sus celebraciones de Muertos. Cada año durante los días 1 y 2 de noviembre, los cementerios se convierten en pura fiesta, se visten de gala y la “calavera” o muerte es la invitada de honor.

Las familias acuden de forma masiva a los panteones para velar los sepulcros de sus difuntos. Les arreglan las flores y sobre los mismos depositan todo tipo de ofrendas. Allí pasan el día y la noche. En vez de lágrimas y tristeza hay alegría y música, con mariachis incluidos para entonar las canciones preferidas de los difuntos.

Pero no sólo Michoacán es famoso por sus celebraciones de muertos. Los Estados de Chiapas, Yucatán y Morelos muestran una de las mayores riquezas históricas y una de las tradiciones más fuertes.

La celebración a los difuntos o Día de los Muertos es un rito que combina creencias paganas del México prehispánico con la fe católica, y tiene su máxima manifestación en “Mixquic”, una población ubicada a menos de 2 horas del centro de la capital mexicana.

Mixquic se desarrolla al ritmo de los tiempos modernos, pero no cede en su afán de cultivar junto a sus hortalizas y chinampas las costumbres que heredó desde hace muchos siglos y que por tradición le pertenecen.

Mixquic, cuyo nombre quiere decir “en el mezquite”, ha logrado conservar sus ancestrales tradiciones de culto a la muerte; de ello existe una muestra en los vestigios labrados entre los que predomina la forma de calavera, mismos que se han encontrado en las distintas excavaciones realizadas en la zona y que hasta hace algunos años adornaban las fachadas de algunas casas del pueblo.

“La Catrina”, personaje que hiciera famoso el caricaturista e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada.

San Andrés Mixquic ha logrado conservar sus ancestrales tradiciones a la muerte, donde cada año las familias se encuentran con sus seres queridos a través de una celebración que se lleva a cabo los días mencionados.

Los preparativos comienzan desde dos o tres meses antes en el hogar de cada familia, donde de acuerdo a sus recursos empiezan a comprar trastes y utensilios dedicados especialmente a los difuntos, y las mujeres bordan servilletas y manteles para la ocasión. Después, días antes de la celebración, la casa al igual que la tumba del difunto debe asearse, estar limpia y fresca para que las ánimas encuentren reposo durante su visita.

Llegada la fecha se inicia el rito de convivencia entre vivos y muertos, primero en la casa y después en el camposanto. En medio de un ambiente de misticismo y solemnidad, las familias reciben a las ánimas de sus parientes con sus altares y ofrendas, rezos y aroma de copal e incienso.

Las ofrendas se adornan con papel picado, imágenes religiosas, retratos de los ya desaparecidos, cirios, veladoras, flores, principalmente de cempasúchil, y le ofrecen a los difuntos agua, sal, frutas y los alimentos que fueron de su agrado. No faltan las jícamas, naranjas, cañas, plátanos, tamales, el michmole, el pulque y los dulces para los niños difuntos, además de sus juguetes o las herramientas de los trabajos de los adultos fallecidos.

Los altares, caracterizados en la mayoría de los casos por sus vistosos colores, se completan con incienso de copal, así como con bebidas dulces a base de maíz fermentado, chocolate, platos típicos como tamales o dulce de calabaza, y se acostumbra a colocar los nombres de los difuntos con sus respectivas fotografías.

You must be logged in to post a comment Login